— В ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ —

ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ. МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- I -

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Восемьдесят лет назад кровавый смерч самой страшной в истории человечества войны был остановлен жертвенным подвигом советских людей. Этот факт навечно закреплен на руинах рейхстага и в Акте о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Германская военная машина разбилась о беспримерный героизм и мужество наших отцов, дедов и прадедов. Долгих четыре года на фронте и в тылу ковалась Великая Победа. На борьбу с врагом встал и стар, и мал. Заплатив за свободу миллионами жизней своих сыновей и дочерей, наша большая Родина – Советский Союз – спасла тогда человечество от порабощения, а отдельные народы – от полного истребления.

Сражения на белорусской земле в июне-августе 1941 г. содействовали срыву германского плана «молниеносной войны» с СССР, позволили подготовиться к отражению вражеского наступления на московском направлении.

Великая Отечественная война Советского Союза против гитлеровской Германии и ее союзников занимает особое место в мировой истории. Это был не просто вооруженный конфликт между государствами, а целая эпоха, наполненная горечью поражений, большими потерями, радостью побед, а также героизмом и мужеством советских людей, отстоявших независимость Родины и спасших мир от фашизма.

В первую неделю войны войска Западного фронта, оборонявшего белорусскую землю, потерпели поражение в приграничных сражениях и отступали, иногда бросая оружие и сдавая без боя города. Немцы практически с ходу вошли в Гродно и Лиду, Барановичи и Ошмяны, Молодечно и Слуцк. За 12 дней гитлеровцы смогли пройти от Бреста до Березины и даже перейти ее.

С первых дней войны Могилев являлся фактической столицей Беларуси. 24 июня 1941 г. в город переехал штаб Западного фронта, аппарат ЦК КП(б)Б и Совета Народных комиcсаров БССР. В штаб фронта, который с 24 июня по 3 июля 1941 г. располагался на восточном берегу Днепра в лесу рядом с железнодорожной станцией Луполово, по поручению И.В. Сталина прибыли представители Ставки Главного командования Маршалы Советского Союза К.Е. Ворошилов и Б.М. Шапошников.

В Красной армии сражались 1,3 млн наших соотечественников. За первые четыре дня войны призывные пункты Могилева направили на фронт около 25 тысяч человек.

Одновременно принимались срочные меры по эвакуации вглубь территории СССР населения, оборудования промышленных предприятий, транспорта и другого имущества. В июле-августе 1941 г. в Поволжье, на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию были эвакуированы более одного миллиона человек, оборудование 129 крупных предприятий, 36 машинно-тракторных станций.

В период с 25 июня по 14 июля 1941 г. в г. Могилеве были демонтированы и эвакуированы оборудование предприятий, сырье и готовая продукция, трактора и комбайны, тысячи голов скота и хлеб. Железнодорожным транспортом были вывезены несколько тысяч человек, в основном женщины и дети, 935 вагонов с материальными ценностями.

К лету 1942 г. в эвакуации для нужд фронта функционировало более 60 белорусских предприятий.

- II -

23 ДНЯ И НОЧИ

Героическая оборона Могилева

Начало войны сложилось крайне неблагоприятно для советских войск. Многие части оказались в окружении войск противника и с тяжелыми боями прорывались на соединение со своими. Первым городом, оказавшим немецким войскам серьезное и продолжительное сопротивление, стал Могилев.

Героическая оборона Могилева в 1941 г. не имеет аналогов в истории начального периода Великой Отечественной войны. Непокоренный город дольше любой европейской столицы сдерживал яростные атаки врага. Легендарная оборона Могилева заставила фашистское командование изменить свои первоначальные планы и повернуть часть войск с Московского на Южное направление. За 12 дней с начала войны гитлеровцы прорвались от границы СССР к Днепровским рубежам, и здесь защитники Могилева 23 дня и ночи, с 3 по 26 июля 1941 г., сражаясь насмерть, сдерживали вражеские войска, рвавшиеся к Москве.

Могилев обороняли части 61-го стрелкового корпуса (генерал-майор Ф.А. Бакунин) 13-й армии (генерал-лейтенант П.М. Филатов, с 9 июля генерал-лейтенант Ф.Н. Ремизов, с 14 июля генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко) Западного фронта. Совместно с воинами в боях за город участвовали более 12 тысяч народных ополченцев, отряды работников НКВД и милиции.

Впервые не крепость, не укрепрайон, зарывшийся в бетон, а обычный гражданский город и его жители плечом к плечу с солдатами Красной армии оказали упорное сопротивление врагу. Большую роль в обороне города сыграли уникальные оборонительные сооружения, на строительстве которых уже с первых дней войны в неимоверную жару ежедневно трудились до 40 тысяч горожан и жителей близлежащих деревень.

За короткий срок – с 26 июня по 10 июля – был прорыт противотанковый ров длиной 25 км, построены блиндажи, дзоты, траншеи и эскарпы, установлены минные противопехотные и противотанковые поля, на некоторых улицах – баррикады, в отдельных домах оборудованы пулеметные огневые точки, в стенах пробиты бойницы. Непосредственная оборона города возлагалась на 172-ую стрелковую дивизию (генерал-майор М.Т. Романов), с приданными ей частями и отдельными подразделениями.

На западном берегу р. Днепр, перекрыв шоссе Могилев-Бобруйск и Могилев-Минск, оборону осуществляли 388-ой (полковник С.Ф. Кутепов) и 514-ый (подполковник С.А. Бонич), на восточном берегу Днепра, прикрывая левый фланг и тыл дивизии – 747-ой (подполковник А.В. Щеглов) стрелковые полки.

«Дняпроўскі рубеж: лета 1941»

Разведывательные отряды дивизии под командованием капитана М.В. Метельского и старшего лейтенанта А.П. Волчка 3 июля в междуречье Березины и Днепра (в 35–50 км от Могилева) вступили во встречные бои с передовыми подразделениями немецкого 46-го танкового корпуса Второй танковой группы генерала Гудериана. В боях у д. Чечевичи и г.п. Белыничи советские воины уничтожили 14 танков и около роты вражеской пехоты.

5 июля командир артдивизиона капитан Б.Л. Хигрин, заменив раненого наводчика, лично уничтожил шесть вражеских танков, продвижение войск противника на этом участке было задержано на сутки. 6 июля под натиском превосходящих сил противника отряды отошли вглубь обороны дивизии.

Дислокация частей, оборонявших Могилев, несколько изменилась: вместо 514-го стрелкового полка, отведенного в резерв командования корпуса, в оперативное подчинение 172-ой дивизии передан 394-ый полк 110-ой стрелковой дивизии, который занял оборону на восточном берегу Днепра. На позиции Казимировка-Пашково-Гаи-Николаевка-Полыковичи выведен сводный полк под командованием майора В.А. Катюшина, куда вошли истребительный батальон под командованием Н.И. Калугина и батальон сотрудников милиции под командованием капитана К.Г. Владимирова. Рубеж Тишовка-Буйничи-Селец, перекрывая автодорогу Могилев-Бобруйск и железную дорогу Могилев-Жлобин, защищали воины 388-го стрелкового полка (полковник С.Ф. Кутепов), 340-го легкого артиллерийского полка (полковник И.С. Мазалов) 172-ой стрелковой дивизии и батальон народного ополчения (комиссар П.Е. Терентьев). Разведкой было установлено, что на Могилев наступали четыре пехотные и танковые дивизии из второй танковой группы немецко-фашистских войск.

«В память о бессмертном батальоне»

Виртуальная выставка учреждения «Государственный архив общественных объединений Могилевской области»

https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/virt_vyst/gamog_bessmertnyi_batalion.pdf

С каждым днем противник усиливал натиск, город подвергался многочисленным бомбардировкам. У д. Сидоровичи воины 747-го стрелкового полка уничтожили 20 танков и бронетранспортеров и более роты гитлеровцев.

14 июля дивизия потеряла связь со штабом корпуса, а заняв 15 июля Чаусы, гитлеровцы тем самым сумели завершить полное окружение Могилева и отрезать его от снабжения боеприсами и продовольствием. Продолжая наступление, они продвинулись далеко на восток и уже 16 июля захватили Смоленск. А Могилев, изрытый траншеями, перегороженный баррикадами и противотанковыми укреплениями, за 200 км от линии фронта превратился в неприступную крепость!

Немецкое командование рассчитывало, что взятие Могилева не будет сопряжено с большими трудностями, однако встретило здесь стойкое сопротивление. Оказавшись в тылу врага, наш город сковывал крупную группировку наступавших войск. Это приводило в бешенство немецкое командование. И тогда против защитников города бросили еще две дивизии…

15 июля командующий 13-й армией В.Ф. Герасименко и командир 61-го стрелкового корпуса Ф.А. Бакунин подготовили приказ 172-й стрелковой дивизии М.Т. Романова покинуть город во избежание многотысячных жертв с нашей стороны. Но в этот же день командование Западного фронта и Ставка категорически отменили этот приказ и под угрозой расстрела приказали Бакунину сделать Могилев вторым Мадридом.

В этот же день состоялось совещание командования 172-ой дивизии, на котором было решено продолжать оборону города. Бои происходили по всему фронту обороны, воины и ополченцы несли тяжелые потери, с каждым днем вокруг города сжималось кольцо окружения. Западнее Могилева гитлеровцы захватили деревни Буйничи, Тишовку, Затишье, Казимировку, Пашково, Гаи, Николаевку, Полыковичи, на восточном берегу Днепра – Холмы, Луполово, Гребенево, поселок совхоза «Вейно» и др.

«Магілёў: дні абароны – гады памяці»

Видеоролик учреждения культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»

С каждым днем противник усиливал натиск, город подвергался многочисленным бомбардировкам. У д. Сидоровичи воины 747-го стрелкового полка уничтожили 20 танков и бронетранспортеров и более роты гитлеровцев.

14 июля дивизия потеряла связь со штабом корпуса, а заняв 15 июля Чаусы, гитлеровцы тем самым сумели завершить полное окружение Могилева и отрезать его от снабжения боеприсами и продовольствием. Продолжая наступление, они продвинулись далеко на восток и уже 16 июля захватили Смоленск. А Могилев, изрытый траншеями, перегороженный баррикадами и противотанковыми укреплениями, за 200 км от линии фронта превратился в неприступную крепость!

Немецкое командование рассчитывало, что взятие Могилева не будет сопряжено с большими трудностями, однако встретило здесь стойкое сопротивление. Оказавшись в тылу врага, наш город сковывал крупную группировку наступавших войск. Это приводило в бешенство немецкое командование. И тогда против защитников города бросили еще две дивизии…

15 июля командующий 13-й армией В.Ф. Герасименко и командир 61-го стрелкового корпуса Ф.А. Бакунин подготовили приказ 172-й стрелковой дивизии М.Т. Романова покинуть город во избежание многотысячных жертв с нашей стороны. Но в этот же день командование Западного фронта и Ставка категорически отменили этот приказ и под угрозой расстрела приказали Бакунину сделать Могилев вторым Мадридом.

В этот же день состоялось совещание командования 172-ой дивизии, на котором было решено продолжать оборону города. Бои происходили по всему фронту обороны, воины и ополченцы несли тяжелые потери, с каждым днем вокруг города сжималось кольцо окружения. Западнее Могилева гитлеровцы захватили деревни Буйничи, Тишовку, Затишье, Казимировку, Пашково, Гаи, Николаевку, Полыковичи, на восточном берегу Днепра – Холмы, Луполово, Гребенево, поселок совхоза «Вейно» и др.

Наиболее тяжелые бои развернулись на Буйничском поле. С 10 июля противник систематически подвергал позиции 388-го полка массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Только за один день боев на Буйничском поле, 12 июля, советские воины подбили и сожгли 39 немецких танков и бронемашин. Еще дымившееся кладбище боевой техники вермахта удалось увидеть своими глазами фронтовому корреспонденту Константину Симонову и фотокору Павлу Трошкину. Благодаря им об этом сражении уже через несколько дней узнала вся страна. Очерк Симонова «Горячий день» об удивительном мужестве защитников «города Д» (так он назвал Могилев) 20 июля 1941 г. опубликовала газета «Известия».

Бои носили ожесточенный характер и в последующие дни, свои позиции советские воины удерживали до 22 июля. За 10 дней боев, по сведениям штаба 172-ой дивизии, было отражено 27 вражеских атак, подбито и сожжено 179 танков и бронетранспортеров, захвачено два танка, 12 минометов, 25 пулеметов, взято в плен 600 и уничтожено не менее четырех тысяч солдат и офицеров противника.

Но каким бы героическим не было сопротивление защитников Могилева, дни «Мадрида на Днепре» (как стали называть город его жители) были сочтены. В героической эпопее обороны Могилева наступил самый тяжелый и трагический этап. Защитники города вели бои в окружении, не имея поддержки авиации и танков, не получая боеприпасов и продовольствия.

Последняя неделя боев за Могилев с 21 по 26 июля превратилась для защитников города в сущий ад, каждый день представлял собой непрерывную череду авианалетов, артобстрелов и атак. Красноармейцы цеплялись за каждую пядь земли, мечтая только об одном: чтобы подбросили боеприпасы: после 23 дней упорных боев на каждого бойца в среднем оставалось по 3 патрона.

Легендарным стал подвиг неизвестного пулеметчика, стрелявшего по врагу из ратуши до последнего. Его останки были найдены уже после войны при обследовании башни ратуши. На третьем этаже среди разбитых стен и обгоревшей лестницы лежал человеческий скелет в красноармейской форме, а рядом – ржавый пулемет.

Расположение на востоке республики позволило в первые недели эвакуировать из города многое: население, оборудование фабрик и заводов, а также были вывезены почти все продукты. В связи с этим после 20 июля в окруженном городе среди солдат и жителей начался голод. На каждого бойца в день приходилось по 300 граммов хлеба и одна банка тушенки на троих.

Кольцо вокруг Могилева сжималось. 22 июля немцы ворвались в пригород, 24 июля на окраинах во всю шли рукопашные бои. Однако, когда 24 июля в штаб Романова прибыли двое парламентеров из дивизии СС «Великая Германия» с ультиматумом о немедленной капитуляции, тот ответил решительным отказом. В этот же день противник прорвался на окраины Могилева, уличные бои проходили у днепровского моста, железнодорожного вокзала, станции Могилев-Товарный, фабрики искусственного шелка и др. Воины и ополченцы отклонили ультиматум гитлеровцев о капитуляции.

Вечером 25 июля, собрав на военный совет командиров и комиссаров всех частей, ставших «гарнизоном Могилева», генерал-майор М.Т. Романов отметил тяжелое положение защитников города, большие потери, отсутствие боеприпасов и продовольствия, и принял решение с боем прорываться на соединение с основными силами фронта. В ночь на 26 июля после внезапной мощной артподготовки воины 388-го стрелкового полка с приданными частями и подразделениями прорвались из Могилева на запад, воины 747-го, 394-го и сводного полков форсировали Днепр, с боями двинулись на восток и за р. Сож соединились с частями 13-ой армии.

В результате многодневных боев в полностью окруженном врагом Могилеве погибло, по разным подсчетам, от 15 до 30 тысяч воинов Красной армии, не считая народных ополченцев. Всего же в обороне Днепровского рубежа на линии Шклов, Могилев, Быхов в июле – начале августа 1941 г. участвовало не менее 60 тысяч воинов Красной армии. Большая часть из них осталась лежать на могилевской земле или попала в плен. Потери с немецкой стороны составили более 500 танков, 1 500 автомашин, 700 мотоциклов и от пяти до восьми тысяч человек.

«Константин Симонов и Могилев»

Видеоролик учреждения культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»

Впоследствии во многих своих статьях и книгах К. Симонов вспоминал Могилев наряду с Москвой, Ленинградом, Одессой, Севастополем и Сталинградом и отмечал, что на Буйничском поле он впервые увидел часть, которая не бежала, не паниковала, а воевала. 388-ой стрелковый полк Кутепова задержал немцев почти на две недели. В условиях июля 1941 г. это было чудом. Он говорил: «Я не был солдатом, я был просто корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть – поле под Могилевом». Наивысшей оценкой подвига защитников Могилева является то, что всенародно любимый поэт и писатель завещал развеять свой прах над Буйничским полем, что и было сделано в 1979 г.

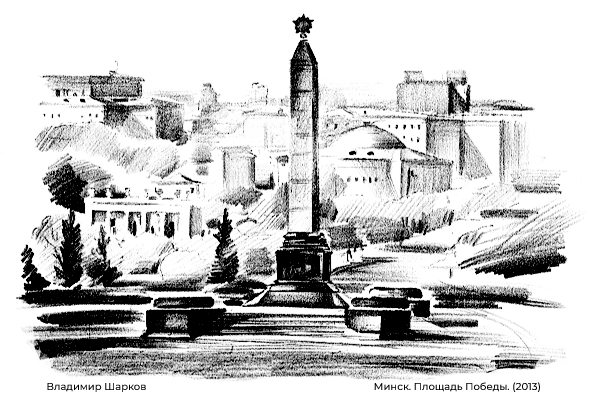

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» возведен на месте сражения в 1995 г. Он включает в себя 27-метровую часовню, арку, горельефные доски, аллею с центральной композицией, Озеро слез. Также на территории комплекса сохранен фрагмент противотанкового рва, установлен обелиск-памятник 172-ой стрелковой дивизии и размещена военная техника, включая советские и трофейные образцы. Здесь же установлен памятный камень писателю Константину Симонову, который отразил события на Буйничском поле в своем дневнике «Разные дни войны» и романе «Живые и мертвые».

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в состав мемориального комплекса органично вошел Музей Славы Могилевской области. Величественное здание, построенное в форме ордена Великой Отечественной войны, передает бессмертный подвиг народа, героизм и мужество защитников Могилевщины.

Оборона Могилева принципиально повлияла на ход военных действий и позволила советскому командованию выиграть почти месяц для подготовки обороны Москвы, эвакуации промышленного оборудования в тыл, формирования новых воинских подразделений. Здесь был получен бесценный опыт, использованный позже при обороне Сталинграда, а Могилев стали называть «отцом Сталинграда».

«Вспомним всех поименно»

- III -

МОГИЛЕВСКОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

Борьба населения Могилевщины против немецких захватчиков началась с первых дней войны. Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия партизан и подпольщиков. Уже в августе-сентябре 1941 г. были созданы подпольные группы на железнодорожном узле, на заводе имени Кирова, на фабрике искуственного шелка, в конторе «Рыбсбыт», в городской больнице, на хлебозаводе. К концу 1941 г. в городе действовало около 40 подпольных групп, а также глубоко законспирированная группа офицеров, которая непосредственно выходила на Москву, ее представители имелись в каждом партизанском отряде. Одну из групп возглавил уроженец Могилева, командир разведывательного батальона 279-ой мотострелковой дивизии В.Д. Швагрин. Группа вела разведку размещения воинских частей, штабов и других военных организаций, изучала расположение оборонительных сооружений, огневых средств в городе, по правобережью Днепра, переправ через р. Днепр, а также средств связи. Составлялись схемы расположения частей и оборонительных сооружений гитлеровцев. Сведения и документы немедленно передавались в шестую партизанскую бригаду, а оттуда – за линию фронта по рации.

Весной 1942 г. подпольные группы, действующие в Могилеве, объединились в патриотическую партийно-комсомольскую организацию «Комитет содействия Красной армии». По неполным данным в состав этого «Комитета» в начале 1943 г. входило около 400 человек. Организаторами и руководителям подпольных групп были К.Ю. Мэттэ, С.П. Шелюто, М.М. Лустенков, И.Г. Шубодеров и др.

Подпольщики вели диверсионную и подрывную деятельность, собирали разведданные о немецких воинских частях, выявляли агентуру немецких контрразведывательных органов, добывали топографические карты, планы города, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Участниками подпольной организации являлись и сотрудники Могилевской областной библиотеки – директор Марина Ненашева и библиотекарь Анна Чудович. С началом оккупации ими была организована активная работа по спасению книжного фонда, в читальном зале и книгохранении проходили тайные встречи могилевских подпольщиков. М.М. Ненашева являлась связной подпольной группы, которая действовала в районе труболитейного завода (сейчас металлургический завод), прятала в библиотеке убежавших из лагеря военнопленных солдат, помогала им перебираться в партизанские отряды. В 1943 г. погибла, вероятнее всего была расстрелена оккупациоными властями. А.Я. Чудович являлась связной 113-го Краснопартизанского полка, передавала бумагу, канцелярские принадлежности, военную литературу. Рискуя жизнью, добыла для могилевских подпольщиков описание гектографа, с помощью которого множились газеты и листовки.

С расширением партизанского движения и прибытием в Могилевскую область разведывательно-диверсионных групп Западного фронта деятельность антифашистского подполья активизировалась. Подпольщиками было выведено в партизанские отряды около тысячи военнопленных из концлагерей и госпиталей, совершено десять крупнейших взрывов эшелонов с живой силой и техникой, пять эшелонов с горючим, произведены взрывы в унтер-офицерской школе, диверсии на ТЭЦ, на шелковой фабрике, хлебозаводе.

Ожесточенная борьба с фашистскими захватчиками велась на Могилевском железнодорожном узле. Здесь действовало несколько патриотических групп. Все сведения о передвижении противника, его воинских эшелонов и техники передавались подпольному центру. События, происходившие ежедневно на железной дороге, доводили фашистов до бешенства. Выходили из строя паровозы, горели вагоны, исчезали паровозные машинисты. Прямо на станции произошло крушение вражеского эшелона: кто-то развинтил рельсы. Громким эхом отозвался в городе взрыв в паровозном депо, лишивший гитлеровцев ремонтной базы.

На счету подпольщиков Могилева такие дерзкие операции, как освобождение из фашистской тюрьмы приговоренных к смерти подпольщиков и партизан и операция по разгрому Пашковского гарнизона власовцев.

В памяти людей до сих пор живет подвиг врачей 172-ой дивизии, которые остались в оккупированном Могилеве, чтобы спасать раненых советских солдат. Чтобы не брать на себя заботу о раненых советских бойцах, оккупанты терпели существование госпиталя. Военные врачи В.П. Кузнецов, А.И. Паршин, Ф.И. Пашанин одни из первых организовали подпольную группу на территории Беларуси и делали все возможное, чтобы бойцы и командиры Красной армии после выздоровления попадали не в лагеря военнопленных, а в партизанские отряды. Рискуя жизнью, они переоформляли документы коммунистов и командиров, записывали их рядовыми и гражданскими, случайно ранеными во время боев. Таким образом ими были спасены жизни сотен людей. К большому сожалению, врачей-патриотов выдал предатель. Они были схвачены, и после допросов и пыток в ноябре 1941 г. публично повешены на Советской площади (сейчас площадь Славы) г. Могилева. За геройские действия в 1970 г. врачи-патриоты были посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.

Тем не менее это не остановило других героев-подпольщиков военного госпиталя. В апреле 1943 г. вместе с ранеными, которые могли передвигаться, им удалось уйти в партизанский отряд Османа Касаева. Это событие получило широкий резонанс, нацисты даже были вынуждены сообщить о проишествии в Берлин.

БАЗА ДАННЫХ «МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел «Участники Великой Отечественной войны»

libmogilev.by/doctors/participants-of-the-great-patriotic-war/

Мощным оружием в руках «Комитета» и могилевских подпольщиков стали газеты «За Родину!» («За советскую Родину»). С апреля 1942 по март 1943 г. было выпущено 25 номеров общим тиражом в тысячу экземпляров. Подпольная газета, как и большинство других агитационных материалов, печаталась на квартире О.Н. Карпинской. Машинисткой была ее дочь Татьяна.

Несмотря на принимаемые меры конспиративной работы, могилевским подпольщикам не удалось избежать провалов. Для выявления и ликвидации «Комитета содействия Красной армии» была создана специальная группа СД. В условиях жесткого оккупационного режима около ста участников подполья погибло в фашистских застенках. В их числе О.Н. Живописцева с 13-летней дочерью и матерью, действовавшие на железнодорожной станции, мать и дочь Карпинские, Г.А. Захарян и многие другие. На место погибших вставали новые патриоты, действовавшие до самого освобождения города.

На сегодняшний день документально установлена активная деятельность партийно-комсомольского подполья в Горецком (11 групп, более 60 человек), Климовичском (2 группы, свыше 40 человек), Кричевском (5 групп, более 70 человек), Славгородском (11 групп, свыше 80 человек), Шкловском (13 групп, более 100 человек) районах.

Одной из крупнейших подпольных организаций не только области, но и республики, являлась Бобруйская, действовавшая в городе и районе с июля 1941 г. до июня 1944 г. Она насчитывала более 500 человек. Городское подполье объединяло 16 групп (260 человек), районное насчитывало свыше 250 человек, объединенных в 12 групп. Одним из организаторов подполья в Бобруйске стал В.И. Ливенцев, которому за активную деятельность сначала в составе подпольщиков, а после в качестве командира партизанского отряда и бригады, было присвоено звание Героя Советского Союза. На счету бобруйских подпольщиков многочисленные диверсии, совершенные в городе и районе, побеги военнопленных, организация партизанского движения, снабжение развединформацией Красной армии.

Смело и решительно действовали подпольщики на железнодорожной станции Осиповичи. Здесь была совершена самая крупная в мировой военной истории наземная транспортная диверсия, известная как «Диверсия Крыловича». В результате взрыва, устроенного комсомольцем Федором Крыловичем, были уничтожены сразу четыре немецких военных эшелона: 63 вагона с боеприпасами, авиабомбами и горючим, 30 танков «Тигр» и «Пантера» – такое количество техники выпускала немецкая промышленность за месяц. Грохот взрывов, разлетающиеся на сотни метров осколки и неразорвавшиеся снаряды, всепожирающий огонь, бушевавший более десяти часов, – все слилось для фашистов в настоящий ад. Попутно были уничтожены или повреждены блокпост и пути, сгорел склад с углем, погибли в эшелонах 25 и ранено 15 гитлеровцев. Охрана концлагеря, расположенного поблизости, разбежалась, что позволило заключенным выйти на свободу. Продолжительное время важный железнодорожный узел не работал. Ущерб был такой огромный, что информация о нем дошла до Берлина.

Из воспоминаний начальника Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко

«Если бы меня спросили о самой выдающейся операции, совершенной одним человеком, я бы не задумываясь, ответил: уничтожение четырех военных эшелонов на станции Осиповичи. Их взорал Федор Крылович. Эта диверсия разбиралась в немецком Генеральном штабе. Восемь генералов охранной службы были сняты со своих постов, некоторые расстреляны. Следствие сочло их виновными в том, что не уберегли столь необходимые немецкой армии составы, ведь шли бои на Курской дуге».

- IV -

НЕВИДИМЫЙ «ВТОРОЙ» ФРОНТ

Могилевщина – партизанский край

Белорусский народ не смирился с фашистской оккупацией. Первые партизанские отряды начали действовать в тылу врага уже в июне-июле 1941 г. Партизанское движение и деятельность подпольных организаций в Беларуси не имеют себе равных в мировой истории по масштабам вооруженного сопротивления в тылу противника.

Всего в авангарде борьбы с нацистами на белорусской земле находились более 400 тысяч партизан и подпольщиков. Наша «республика-партизанка» осталась непокоренной оккупантами.

К началу 1944 г. в республике действовали 148 крупных партизанских формирований, контролировавших 60% территории Беларуси.

С первых дней оккупации жители Могилевской области поднялись на борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Первые директивы ЦК КП(б)Б о развертывании партизанской и подпольной борьбы в захваченных противником районах были разработаны и приняты в г. Могилеве 30 июня – 1 июля с участием Маршалов Советского Союза К.Е. Ворошилова и Б.М. Шапошникова «Все местности Белоруссии, занятые врагом, – говорилось в директиве ЦК КП(б)Б от 1 июля 1941 г., – должны немедленно покрыться густой сетью партизанских отрядов, ведущих непрерывную борьбу на уничтожение врага».

Партизанские группы и отряды возникали на базе народного ополчения, истребительных отрядов, основу многих партизанских отрядов составили командиры и бойцы Красной армии, которые оказались в тылу гитлеровских войск – С.Н. Жунин, Н.Д. Аверьянов, К.М. Белоусов, Г.К. Павлов и др.

В невероятно сложных условиях, ежедневно рискуя жизнью, действовали партизаны. Это был настоящий «второй фронт» в тылу врага. Уничтожая вражеские войска и боевую технику, отвлекая на себя крупные силы вермахта, деморализуя и подрывая тыл немецкой армии, партизаны приближали победу. В области боролись 24 партизанские бригады, 109 отрядов, десять партизанских полков и 11 спецотрядов НКВД, в которых было объединено более 55 тысяч партизан. 6 апреля 1943 г. оформилось Могилевское партизанское соединение, которое ко времени соединения с Красной армией насчитывало более 34 тысяч человек.

Партизанские зоны в годы Великой Отечественной войны в Беларуси вовсе не были редким явлением. К концу 1943 г. таковых было создано около 20, которые, как подсчитали современные историки, в целом объединяли свыше 50 тысяч кв. км белорусской территории. Самой крупной из них по количественному составу воевавших там народных мстителей и взятого ими под защиту гражданского населения была Кличевская партизанская зона, ставшая ядром партизанского движения на Могилевщине. Здесь дислоцировался Могилевский подпольный обком КП(б)Б, возглавляемый Д.С. Мовчанским.

К 1944 г. территория Кличевской партизанской зоны с центром в д. Усакино, которую еще называли Малой Советской землей, насчитывала три тысячи кв. км, которую защищали более 18 тысяч партизан, объединенных в пять партизанских бригад и 16 партизанских отрядов. Кроме непосредственно Кличевского ее территория распространялась и на отдельные регионы Осиповичского, Белыничского, Быховского, Бобруйского, Кировского районов Могилевской и Березинского района Минской областей.

Усакинские леса или Тереболь – самый большой лесной массив в нашей области, который вошел в историю партизанской борьбы как столица, как крепость, которую фашисты так и не сокрушили. Эти леса и болота, которые оккупанты обходили стороной и где нашло убежище более 70 тысяч мирных жителей, партизаны называли «наша Ялта». Здесь была восстановлена советская власть, находились базы всех партизанских отрядов области и госпитали, действовали аэродром и типография, где печатались областная газета «За Радзіму», кличевская «Голас партызана» и газеты соседних районов.

В 1985 г. в Кличевском районе был открыт мемориальный комплекс партизанской славы «Усакино». Символ мужества и героизма включает реконструкцию партизанской деревни, партизанское кладбище, где в 18 братских могилах похоронено более 400 человек, памятник «Расколотая хата», установленный в память о жителях сожженных деревень.

С конца июля 1943 г. началась крупномасштабная операция белорусских партизан, которая вошла в историю как «рельсовая война». В ее результате перевозки по железной дороге живой силы и материальных средств врага сократились на 40%. Партизанами Могилевщины были разрушены железнодорожные линии Тимковичи-Осиповичи, Бобруйск-Старушки, Осиповичи-Коммунары. На многих железнодорожных магистралях движение приостановилось от 4 до 15 суток, а участки Могилев-Кричев, Могилев-Жлобин были выведены из строя на еще больший срок. Среди героев-подрывников – Владимир Парахневич, лично подорвавший 20 вражеских эшелонов, и Борис Дмитриев, на счету которого 28 эшелонов. Оба они были удостоены высокого звания Героев Советского Союза.

В партизанских отрядах на могилевской земле плечом к плечу с белорусами сражались русские и украинцы, казахи и узбеки, татары и осетины, сыновья и дочери других народов Совестского Союза.

Белорусским Казбеком называли партизаны Могилевской бригады «Чекист» командира отделения разведки узбека Мамадали Топвалдыева. Будущий Герой Советского Союза участвовал во все боевых операциях, минировал мосты и дороги, пустил под откос 19 эшелонов врага. В рукопашных боях уничтожил 76 гитлеровцев, взял в плен одного немецкого генерала. После очередной операции любил кинжалом вырезать имя Казбек на деревьях и так оставлять свой след, тем самым держа немцев в страхе. За голову Казбека гитлеровцы обещали 50 тысяч рейхсмарок.

Вторым родным домом для карачаевца Османа Касаева стала д. Угольщина Белыничского района. Второй матерью назвал он белорусскую крестьянку Феклу Наумович, которая укрыла и вылечила Касаева. После ухода в лес он стал организатором партизанского отряда, а позже бригады № 21. Под его командованием партизаны провели 70 боев с гитлеровцами, пустили под откос 33 вражеских эшелона с живой силой и техникой противника. Отважный командир погиб 18 февраля 1944 г. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно. В его память д. Сермяженка Белыничского района переименована в д. Осман-Касаево.

Беларусь стала родной и для калмыцкого поэта Михаила Хонинова. Вырвавшись из Смоленского окружения летом 1941 г., он стал одним из организаторов партизанского движения в Минской и Могилевской областях. Командир роты 15-го партизанского полка с четырьмя бойцами осуществил дерзкую операцию по подрыву вражеского эшелона с живой силой и техникой в пятистах метрах от станции Тощица, где размещался укрепленный гарнизон и находился карательный отряд гитлеровцев. В боях при блокаде бригады в Хочинском лесу во главе роты отражал до восьми атак в день, а по выходе из блокады взял на себя руководство штурмовой ударной группы. За голову легендарного партизанского командира, более известного соратникам и врагам под именем Миши Черного, фашисты обещали денежное вознаграждение в десять тысяч оккупационных марок. Его люди появлялись там, где их никто не ждал, – и рушились надежные опоры мостов, и полыхали железнодорожные станции, и взлетали на воздух эшелоны, и катились под откос платформы с ни разу не выстрелившими орудиями и новенькими танками.

Кроме того, в 600-м партизанском отряде, действовавшем в Могилевском и Белыничском районах, был создан интернациональный взвод, состоявший из чехов, словаков, немцев, австрийцев, французов, которые здесь, на белорусской земле, боролись против фашизма.

Около трех лет продолжалась вооруженная борьба на оккупированной территории области. Ее вели 55 тысяч партизан, которые опирались на всестороннюю помощь и поддержку местного населения. Они нанесли гитлеровским захватчикам большой урон в живой силе и технике. Народные мстители уничтожили десятки тысяч оккупантов, пустили под откос почти полторы тысячи эшелонов, два бронепоезда, уничтожили свыше тысячи мостов, подорвали 272 танка и бронемашины, 3 156 автомобилей, 53 орудия, 82 миномета, разгромили 368 вражеских гарнизонов, управ и постов, спасли от угона в Германию и от уничтожения более 110 тысяч советских граждан. Это был достойный вклад партизан Могилевской области в Победу над фашизмом.

«Беларуси-партизанки сын. Михаил Хонинов – Миша Черный»

Сразу после освобождения в разрушенной столице БССР начали собираться многочисленные партизанские отряды. К этому моменту на территории республики сражалось 1 255 партизанских отрядов, насчитывавших около 370 тысяч бойцов. Но прежде, чем расформировать отряды партизан, было принято решение провести настоящий партизанский парад. Местом для проведения парада в почти полностью разрушенном городе был выбран городской ипподром, который заранее разминировали и поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник». К 9 утра 16 июля 1944 г. там выстроились 30 тысяч партизан и собралось 50 тысяч жителей Минска, переживших оккупацию.

А на следующий день после парада многие из его участников, надев форму регулярных частей, ушли на Запад. Партизаны выиграли свою войну, но Красной армии предстояли еще десять месяцев сражений…

- V -

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Оккупационный режим

Беларусь – одна из немногих в мире стран, которая на государственном уровне сохраняет память миллионов людей, ставших жертвами нацистских преступлений. 5 января 2022 г. Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписан Закон «О геноциде белорусского народа». Публичное отрицание этого явления отныне грозит уголовной ответственностью, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в сети Интернет.

Проводя в жизнь идеи «чистоты арийской расы» и «освобождения жизненного пространства для немецкой нации», нацисты организовали на территории Беларуси невиданную ранее систему концлагерей и тюрем под различными наименованиями, где без определения сроков заключения находились десятки тысяч людей. По материалам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, находящегося в производстве Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, по состоянию на 03.04.2025 доподлинно установлено, что на территории Беларуси существовало 578 мест принудительного содержания населения. Самые крупные – Тростенецкий и Озаричские лагеря смерти, лагерь военнопленных Шталаг-352 в г. Минске, концлагерь «Колдычево» в Брестской области, Минское гетто. В населенных пунктах были организованы специальные зоны проживания евреев перед их убийством – гетто, которых за годы оккупации было создано 220. Наиболее крупные гетто находились в Минске, Гродно, Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле. За время оккупации БССР было проведено 312 карательных операций, из них 187 крупных. Разрушено и сожжено 209 городов, не менее 12 348 деревень и поселков были полностью либо частично сожжены, 5 295 из них фашисты уничтожили вместе со всем или частью населения. Трагическую судьбу Хатыни разделили не менее 288 населенных пунктов (были полностью уничтожены вместе с жителями и не возродились после войны).

Местное население привлекалось к расчистке заминированных участков, было «живым щитом» в боевых операциях против партизан и войск Красной армии. Детей использовали в качестве доноров крови. Немецкой администрацией применялась депортация населения для работ в Германии, Австрии, Франции, Чехии. Таких «добровольных» работников называли остарбайтеры. Из Беларуси было вывезено около 400 тысяч человек. 186 тысяч белорусов погибло на работах.

Отношение оккупантов к славянам было определено в генеральном плане «Ост», согласно которому предусматривалось физически уничтожить или выселить 75% белорусов, а остальные 25% онемечить или превратить в рабов. Евреи подлежали поголовному истреблению. Территория Беларуси подлежала заселению немцами и включению в состав нацистской Германии. В Могилеве и Бобруйске намечалось поселить по 20 тысяч немцев-колонистов, а для их обслуживания оставить по 50 тысяч местных жителей.

Итогом нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в Беларуси стали 2 230 000 человек, уничтоженных за три года оккупации. Согласно уточненным данным, погиб каждый третий житель Беларуси.

15 августа 1941 г. советские войска покинули г.п. Хотимск. Могилевская область полностью оказалась под оккупацией. В начале сентября 1941 г. на всей захваченной территории Могилевской области был установлен немецкий оккупационный режим. Особенностью Могилевщины во время оккупации был тот факт, что вся она являлась областью военного тыла группы армий «Центр», где высшее руководство осуществлял командующий тылом генерал пехоты фон Шенкендорф. Армейские части, опиравшиеся на охранные дивизии, проявляли те же людоедские нравы, что и эсэсовцы. К тому же Могилев немедленно избрал своей штаб-квартирой бригадефюрер СС фон дем Бах-Зелевски – один из самых кровавых палачей. О «сотрудничестве» обоих генералов можно судить на примере учебных сборов по обмену опытом в борьбе с партизанами, прошедших 24–26 сентября 1941 г. в Могилеве. Кроме теории, эти курсы включали в себя и практическую часть, где в качестве учебных пособий нацисты использовали живых людей: 30 мирных граждан были расстреляны просто для демонстрации, как следует расправляться с партизанами.

Периоды оккупации районов Могилевской области

Белыничский – 3 года (06.07.1941–30.06.1944)

Бобруйский – 3 года (28.06.1941–29.06.1944)

Быховский – 3 года (05.07.1941–28.06.1944)

Глусский – 3 года (28.06.1941–27.06.1944)

Горецкий – 2 года и 11,5 месяца (12.07.1941–26.06.1944)

Дрибинский – 2 года и 2,5 месяца (14.07.1941–02.10.1943)

Кировский – 3 года (30.06.1941–26.06.1944)

Климовичский – 2 года и 1,5 месяца (10.08.1941–28.09.1943)

Кличевский – 3 года (05.07.1941–28.06.1944)

Костюковичский – 2 года и 1,5 месяца (14.08.1941–28.09.1943)

Краснопольский – 2 года и 1,5 месяца (15.08.1941–01.10.1943)

Кричевский – 2 года и 2 месяца (17.07.1941–30.09.1943)

Круглянский – 3 года (08.07.1941–28.06.1944)

Могилевский – 2 года и 11 месяцев (26.07.1941–28.06.1944)

Мстиславский – 2 года и 1 месяц (14.07.1941–28.09.1943)

Осиповичский – 3 года (30.06.1941–28.06.1944)

Славгородский (Пропойский) – 2 года и 3 месяца (13.08.1941–25.11.1943)

Хотимский – 2 года и 1,5 месяца (15.08.1941–26.09.1943)

Чауссский – 2 года и 11 месяцев (15.07.1941–25.06.1944)

Чериковский – 2 года и 2,5 месяца (17.07.1941–01.10.1943)

Шкловский – 2 года и 11 месяцев (12.07.1941–27.06.1944)

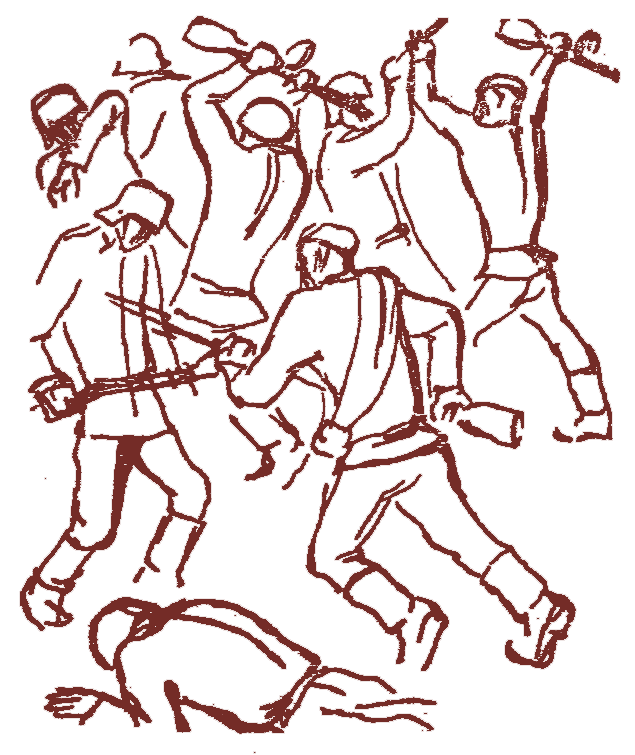

35 месяцев политики фашистского геноцида – это самый тяжелый период в истории области. Истребление ее жителей носило целенаправленный и планомерный характер, обусловленный сутью гитлеровского режима – режима невиданного геноцида, террора и насилия. Командование немецких войск предоставило своим солдатам и офицерам неограниченные права физической расправы над советскими людьми. Директива «О военной подсудности в районе «Барбаросса» освобождала вооруженные силы Германии от всякой ответственности за любые преступления на оккупированной территории. Она юридически санкционировала и морально оправдывала массовые преступления вермахта. Военно-административные функции выполняли созданные вермахтом полевые и военные комендатуры.

Стремясь удержать население в постоянном страхе, подавить у него волю к сопротивлению, оккупационные власти издали ряд приказов, инструкций, распоряжений, беспрецедентных по своей жестокости, направленных на то, чтобы самыми беспощадными средствами и мерами не допустить сопротивления населения, полностью развязать руки гитлеровским палачам и убийцам. За любое неповиновение или сопротивление захватчикам применялась смертная казнь. За невыход на работу – смертная казнь, за хождение по улицам в запретное время – смертная казнь, за слушание советских радиопередач – смертная казнь, за несвоевременную явку на перерегистрацию – смертная казнь. Особенно жестоко оккупанты расправлялись с коммунистами, комсомольцами, советскими активистами. Первым шагом нацистов на захваченной территории стало введение ограничений гражданских свобод местного населения. Было объявлено чрезвычайное положение, все население подлежало обязательному учету, запрещалась деятельность всех организаций, проведение митингов и собраний. Вводился пропускной режим, действовал комендантский час.

Ранее неизвестные места уничтожения и захоронения жертв геноцида

Публичная кадастровая карта Республики Беларусь (Дополнительные слои > слой «Места уничтожения и захоронения населения (ранее неизвестные)»)

Для реализации политики геноцида оккупанты использовали целую систему различных мер и средств: карательные операции, открытые и тайные расстрелы, публичные повешения, лагеря военнопленных, лагеря смерти для гражданского населения, детские концлагеря, тюрьмы. Трупы замученных и расстрелянных зарывались или сжигались в противотанковых рвах у деревень Полыковичи, Пашково, Казимировка, Княжицы и др.

Лагеря смерти

Публичная кадастровая карта Республики Беларусь (Дополнительные слои > слой «Места принудительного содержания населения (лагеря смерти), созданные нацистами в период оккупации БССР в годы ВОВ»

На территории области установлено 119 мест принудительного содержания населения. Самые крупные концлагеря, в которых от жестокого режима содержания, издевательств, голода и холода умирали тысячи мирных людей и военнопленных, располагались в Могилеве, Бобруйске и Кричеве. Только в Могилеве было создано пять лагерей смерти. Около ста тысяч военнопленных и гражданских жителей прошли через Гребеневский пересыльный лагерь смерти. В лагере смерти у д. Пашково было уничтожено около десяти тысяч человек, у д. Полыковичи – около восьми тысяч.

Луполовский лагерь военнопленных (шталаг № 341) был создан немецкими оккупантами в августе 1941 г. на окраине Могилева для содержания советских военнопленных. За время существования лагеря до 1943 г. в нем погибло более 40 тысяч человек. Лагерь был обнесен колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. Узников содержали в антисанитарных условиях (свирепствовал тиф), пытали, морили голодом, расстреливали. Мало из тех, кто попал сюда, выжили. Узники находились под открытым небом, сначала на жаре, затем на морозе, без зимней одежды. Спасались, копая норы, набиваясь в них по несколько человек, грея друг друга теплом своих тел. Для многих эти норы становились могилами. С наступлением холодов в ноябре 1941 г. здесь умирало по 20 человек в день, а зимой 1942-го уже по сто. До сих пор не установлены личности всех военнопленных, кто попал в немецкий ад (известны имена лишь 789 солдат).

Питание было скудным. Паек для советских военнопленных в страшную зиму 1941–1942 гг. составлял 150 граммов хлеба и 50 граммов пшена в сутки, а иногда (раз в неделю), десять граммов несортового мяса, как правило, конины, внутренностей убитого скота. Так называемый «хлеб» лишь наполовину состоял из полноценной ржаной муки, в него добавляли опилки, листья деревьев, друтие примеси. Пленные раз в сутки получали баланду-похлебку из очисток картофеля, гнилой или мерзлой капусты, свеклы. В лагерях ощущался острый недостаток или полное отсутствие питьевой воды. В крайних степенях истощения люди представляли собой просто скелет, обтянутый кожей. Измученные ударами плеток, изголодавшиеся люди падали на землю прямо в толпе. Слабых, но еще живых укладывали рядом с мертвыми. За ночь они замерзали и умирали.

В 1943 г., когда Красная Армия приблизилась к Могилеву, лагерь был расформирован, оставшихся в живых заключенных отправили в другие лагеря.

В 1948 г. на месте лагеря установили мемориальный комплекс в память о погибших в концлагере советских военнопленных и мирных гражданах. Он неоднократно обновлялся, но первоначальный вид сохранился до наших дней.

Более чем в 30 населенных пунктах Могилевской области были созданы еврейские гетто. Одно из крупнейших – в г. Могилеве – располагалось по левому и правому берегам реки Дубровенки. Вход и выход из него разрешался только через ворота на Виленской улице (ныне улица Лазаренко). Приблизительное количество жертв в этом гетто составляло от десяти до двенадцати тысяч погибших. Режим насильственного содержания евреев в гетто был ужасно жестоким. В каждом доме на Дубровенке размещалось до 40–60 человек. Продовольственных товаров не хватало. Всех трудоспособных заключенных заставляли выполнять тяжелый физический труд. За годы войны здесь погибло не менее десяти тысяч евреев.

Зверскому истреблению подверглись также пациенты Могилевской межобластной психлечебницы. С помощью комнаты «душегубки», а также путем расстрелов было уничтожено 1300 человек. Уничтожением путем подкожного впрыскивания яда погибло около 40 инвалидов в Полыковичском доме престарелых.

К сознательным актам геноцида следует отнести и выселение нетрудоспособного населения г. Могилева и окрестностей в мае-июне 1944 г. на восточный берег Днепра. Так генерал Генрих Отто Готфрид фон Эрдмандсдорф признавал, что «…если бы наступление Красной армии было немножко позже, то большое количество нетрудоспособного населения, вывезенного из г. Могилева, умерло бы или от недостатка продуктов питания, или заболеваний. Было ясно, что при наступлении Красной армии это население подвергнется обстрелу со стороны Красной армии, а также со стороны немецкой армии…».

В целях борьбы с сопротивлением немецкими оккупационными властями широко использовались карательные экспедиции (антипартизанские операции). Уничтожались целые районы, которые превращались в «зоны пустынь».

На территории Могилевской области нацистами и их пособниками, включая многочисленные коллаборационистские подразделения, проведено более 20 крупных антипартизанских акций, среди которых «Майский жук», «Орел», «Карлсбад» и «Охота на уток». Карательные операции были направлены не только на ликвидацию партизанского движения, но и на борьбу с гражданским населением и организацию его вывоза на принудительные работы.

Сожженные деревни

Публичная кадастровая карта Республики Беларусь (Дополнительные слои > слой «Сожженные деревни»)

Уже 16–18 сентября 1941 г. каратели провели первые операции «усмирения» в д. Полыковичи, Княжицы, Пашково Могилевского района, Подевичи, Хвойно Белыничского района и расстреляли, утопили в болотах и сожгли около тысячи человек.

На территории Могилевской области есть особое место памяти и скорби – д. Борки Кировского района, где оставила свой кровавый след особая команда СС Дирлевангера, известная участием в самых крупных карательных операциях и сожжении Хатыни. 15 июня 1942 г. здесь был совершен крупнейший акт геноцида на всей оккупированной фашистскими захватчиками территории Европы. За убийство партизанами 16 полицейских особая команда нацистов и их прислужников-коллаборантов за один день сожгли и расстреляли 2 027 жителей д. Борки и шести прилегающих к ней поселков: Пролетарский, Дзержинский, Красный Пахарь, Закриничье, Долгое Поле, Хватовка. Жителей было слишком много, поэтому убить всех сразу не получилось. Население согнали в пять амбаров и начали стрелять внутрь из автоматов через дверные проемы. Когда выходы оказались забиты мертвыми телами, амбары заперли и подожгли. Выбравшихся наружу каратели расстреливали.

Многие семьи были уничтожены полностью, а в них было по 5–8 детей… Всего из семи поселков остались в живых 30 человек. Одна из уцелевших уроженок Борок Нина Калеева вспоминала: «Когда пришли каратели, мои двоюродные брат и сестра – Гена и Лида – спрятались в избе под полом. Те шарили по хате, искали людей. И тут заплакал младенец в люльке. Фашист вынул его, подбросил и застрелил на лету. Трехлетний Сережа, не понимая, что делается, играючи, бегал от печки и обратно, и изверги стали по нему палить. Ранили, потом, хохоча, добили…».

Оставшиеся в живых жители деревни осенью 1942 г. заново отстроили дома, но немцы снова их сожгли. Так происходило трижды, после чего население ушло в ближайшие леса и там оставалось до прихода Красной армии.

Карательная операция, проведенная нацистами в Борках, стала основой для повести Алеся Адамовича «Каратели», поэмы Алеся Казеко «Марыйка», фильма режиссера Элема Климова «Иди и смотри».

«Борки: место памяти и скорби»

Видеоролик учреждения культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»

Первый мемориал в память о страшных событиях появился здесь еще в 1960-е гг. 20 июня 2020 г. с участием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко состоялось открытие обновленного мемориала «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Мемориал представляет собой комплекс архитектурный конструкций «Беларусь – скорбящая мать», изображающая склонившуюся над пустой колыбелью мать. Большую роль играет звуковое сопровождение. В комплексе находится импровизировання деревенская улица с фрагментами обугленных стен домов, на которых выбиты слова выживших людей – свидетелей той трагедии. Далее расположена композиция «Пламя», которая представляет людей, заживо горящих в амбаре. Дорога смерти ведет к почерневшему «Колодцу», полному материнских слез, – месту траура о детях, заживо брошенных в колодец. В конце центральной аллеи находится камень с посланием потомкам.

В целом на территории Могилевской области фашистами было разрушено и сожжено полностью либо частично 1690 населенных пунктов, из них 847 – с частью населения, 17 – вместе со всеми жителями. Из числа уничтоженных деревень и поселков 41 населенный пункт после войны не был восстановлен.

За время оккупации жертвами нацистского геноцида в Могилевской области стали 245 тысяч человек, 36 тысяч были угнаны на принудительные работы.

За свои злодеяния гитлеровцы ответили на международном судебном процессе в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 г. После освобождения Беларуси была начата работа по расследованию преступлений, совершенных нацистами, было проведено четыре открытых судебных процесса на военными преступниками. Помимо их состоялся ряд закрытых судебных заседаний над иностранными военнопленными.

Следует отметить, что лишь отдельные организаторы геноцида на Могилевщине понесли заслуженное наказание. Так упомянутый генерал Эрдмансдорф, по приговору Минского процесса, был публично повешен 30 января 1946 г. на Минском ипподроме в присутствии ста тысяч человек. Наказание военных преступников, связанных со зверствами в г. Могилеве, растянулось на десятилетия. Так на двух судебных процессах в ФРГ (в Дюссельдорфе в 1959–1960 гг. и в г. Штутгарте в 1966 г.) был осужден бывший штумбаннфюрер СС и химик, один из разработчиков программы эфтаназии Action T4 Альберт Видманн, виновный в уничтожении душевнобольных в Минске и Могилеве в сентябре 1941 г. Несмотря на отчетливые показания свидетелей о непосредственном неоднократном участии в растрелах Отто Брадфиш сумел избежать сурового наказания, отсидел лишь чуть более десяти лет и вышел на свободу в 1969 г. «в связи с ухудшением состояния здоровья» и умер в возрасте 91 года в Баварии летом 1994 г.

- VI -

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Освобождение Беларуси и Могилевской области в числе множества других важных переломных событий в ходе Второй мировой войны внесло свой достойный вклад в Победу в Великой Отечественной войне – главное событие XX века, которое определило развитие современного мира и оставило глубокий след в истории.

Великая Отечественная война стала самой трагической и одновременно самой героической страницей в истории Могилевской области. Долгим и нелегким был путь к освобождению – почти три года непокоренные жители ждали счастливого дня освобождения, ведя решительную и самоотверженную борьбу в тылу врага.

После победы в Курской битве Красная армия развернула стратегическое наступление, в результате которого фронт приблизился к БССР. Осенью 1943 г. началось освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. 26 сентября войска Брянского и Западного фронтов освободили первый районный центр Могилевской области – г.п. Хотимск. С этого дня в сводках Совинформбюро, впервые после 1941 г., начало упоминаться Могилевское направление.

Через два дня во время тяжелых боев войска 49-й армии форсировали Сож и освободили 28 сентября Мстиславль, 29 сентября войска 50-й армии Брянского фронта овладели Кричевом. 1 октября были освобождены районные центры области Чериков и Краснополье. 2 октября войска Западного фронта изгнали фашистов из Дрибина.

С осени 1943 и до лета 1944 г. в районе Чаус шли тяжелые бои. В течение этого периода войска Западного фронта многократно пытались прорвать оборону вражеских сил на р. Проня. По береговой линии реки фашистами была выстроена неприступная линия обороны. Вражеский артиллерийский и минометный огонь уничтожал все живое. По воспоминаниям очевидцев, река была красной от крови. В течение девяти месяцев ожесточенных сражений 330 тысяч бойцов и командиров Красной армии были убиты, ранены, пропали без вести.

Завершающим шагом на пути полного изгнания немецких войск с территории БССР стала Белорусская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Багратион», проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 г. и вошедшая в учебники как самая успешная наступательная операция XX века. В ходе операции советская армия во взаимодействии с партизанами нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр» Вермахта и освободив территорию Беларуси, восточной Польши и часть Прибалтики. Против 74 немецких дивизий в наступление шли 166 советских стрелковых дивизий и 12 танковых и механизированных корпусов.

Наступление Красной армии на Могилевском и Бобруйском направлениях было составной частью операции. В ходе наступления воины 1-го и 2-го Белорусских фронтов проявили высокое боевое мастерство, мужество и отвагу в борьбе против коварного врага.

В самом начале операции «Багратион» стратегическое значение имело крупное сражение возле д. Лудчицы Быховского района. В ночь на 24 июня 1944 г. советские войска овладели господствующей в том районе высотой 150,9 и в течение 20 часов – до подхода подкреплений – удерживали ее. В ходе боя на высоте было уничтожено более 400 немецких солдат и офицеров. Большинство бойцов, в том числе старший лейтенант В. Мартынов, капитан Г. Якубов, сражаясь до последнего патрона, погибли в этом бою смертью храбрых. Бессмертный подвиг совершил 24 июня 1944 г. казах-автоматчик рядовой Сундуткали Искалиев. В критический момент боя около он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. П. Виниченко, Г. Размадзе и И. Борисевич отличились в боях при форсировании Днепра и освобождении г. Быхова. Все шестеро удостоены высокого звания Герой Советского Союза и увековечены на стене-стеле мемориала «Лудчицкая высота», открытого на месте ожесточенных боев в июне 1984 г.

Подвиг С. Искалиева при освобождении Могилевщины совершили также Герои Советского Союза (все посмертно) сержанты Иван Ежков (26 июня, у д. Каменные Лавы под Шкловом), Александр Шомин (26 июня у д. Ст. Залитвинье, Кировский район), младший лейтенант Петр Зюльков (27 июня у д. Трилесино под Шкловом), сержант Михаил Селезнев (30 июня у д. Сычково, Бобруйский район).

Разгром могилевской группировки был поручен войскам 2-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров), бобруйской группировки – войскам 1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии К.К. Рокоссовский).

Утром 23 июня 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. За три дня боев они прорвали оборону противника на глубину до 30 км. 26 июня передовые части 42-й стрелковой дивизии перешли шоссе Могилев-Шклов и с ходу форсировали Днепр в районе д. Добрейка. На следующий день соединения 33-й армии овладели Шкловом, а 50-я армия форсировала Днепр в районе Быхова. К вечеру гитлеровские войска в Могилеве были окружены. Попытки шести контратак немцев вырваться из окружения успеха не имели.

Гитлеровцы превратили Могилев в крепость, в 3–4 км от города и в городе создали три рубежа обороны, мост через Днепр заминировали. 26 июня 1944 г. части 49-й (генерал-лейтенант И.Т. Гришин) и 50-й (генерал-лейтенант И.В. Болдин) армий 2-го Белорусского фронта при содействии 4-й воздушной армии (генерал-полковник К.А. Вершинин) замкнули кольцо окружения группировки войск противника вокруг Могилева и разгромили ее. 28 июня комендант могилевского укрепрайона капитулировал, несмотря на данное Гитлеру письменное обязательство удерживать город до последнего солдата. Из десяти тысяч окруженных немцев в плен сдались только три тысячи. Последняя группа из шестисот человек, оборонявших здание вокзала, сложила оружие после двух дней упорной обороны. На день освобождения города в нем было менее десяти тысяч жителей. Из 6 653 зданий уцелело менее половины.

В ходе Могилевской наступательной операции войсками 2-го Белорусского фронта была взломана глубокоэшелонированная оборона противника между реками Проней и Днепром, прежде всего тактическая оборона глубиной 15–20 км, и общая, включавшая в себя промежуточный и тыловой рубежи, – глубиной до 60 км. Были форсированы многочисленные водные рубежи с широкими речными поймами. Значительные силы немецко-фашистских войск группы армий «Центр» лишились возможности осуществить маневр на главном направлении – в полосе 1-го и 3-го Белорусских фронтов, а также организованно отвести войска за Березину, что в дальнейшем способствовало окружению и уничтожению крупной группировки противника в районе восточнее Минска.

За семь дней войска 2-го Белорусского фронта с боями продвинулись на 100–110 км, освободив 507 населенных пунктов Могилевской области, в том числе и г. Могилев, разгромили главные силы 4-й фашистской армии. Общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе составляли: пленными и убитыми – 33 250, танков – 80, орудий разного калибра – 411, минометов – 392, пулеметов – 1 060, автомашин – 6 150.

За героизм и мужество, проявленные в Могилевской операции, 28 советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 21 части и соединению, отличившимся при освобождении города, присвоено почетное наименование «Могилевских».

«Освобождение города Могилева 28 июня 1944 года. Из воспоминаний…»

Виртуальная выставка учреждения «Государственный архив общественных объединений Могилевской области»

https://archives.gov.by/wp-content/uploads/files/virt_vyst/osvob_mogileva.pdf

Немецкое командование придавало большое значение обороне Бобруйска и сосредоточило на этом направлении крупные воинские соединения. В ходе Бобруйской наступательной операции (24-29.04.1944) войска 1-го Белорусского фронта на бобруйском направлении прорвали оборону противника на двухсоткилометровом фронте и продвинулись на глубину 100–110 км, освободили юго-западные районы Могилевской области и создали условия для стремительного наступления на Минск и Барановичи.

Бобруйская группировка противника была ликвидирована в так называемом «Бобруйском котле». Бобруйская операция 1944 г. вошла в летопись Великой Отечественной войны как яркий образец окружения и уничтожения большой группировки противника в короткий срок – всего за шесть суток. Гитлеровцы потеряли 50 тысяч убитыми, 23 тысячи солдат и офицеров было захвачено в плен.

Немецкий генерал З. Вестфаль писал: «В течение лета и осени 1944 г. немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошедшее даже сталинградское». Второй немецкий генерал отмечал: «Разгром группы армий «Центр» положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке».

В ходе проведенных в 1943–1944 гг. наступательных операций войсками Красной армии вся территория Могилевской области 29 июня 1944 г. была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

В честь крупнейшей военной операции за всю мировую историю в июне 2014 г. возле д. Раковичи Светлогорского района Гомельской области установлен монумент «Багратион». Семь метров воинской славы – такова высота победного барельефа. Именно отсюда советские войска начали масштабное освобождение Беларуси.

Хроника памятных дней

1943 год

В ходе Смоленско-Рославльской наступательной операции освобождены:

Мстиславль – 28 сентября

Кричев – 30 сентября

Дрибин – 2 октября

В ходе Брянской наступательной операции освобождены:

Хотимск – 26 сентября

Климовичи – 28 сентября

Костюковичи – 28 сентября

Чериков – 1 октября

Краснополье – 1 октября

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции освобождены:

Пропойск (Славгород) – 25 ноября

1944 год

В ходе Могилевской наступательной операции освобождены:

Чаусы – 25 июня

Горки – 26 июня

Шклов – 27 июня

Могилев – 28 июня

Быхов – 28 июня

В ходе Бобруйской наступательной операции освобождены:

Глуск – 27 июня

Кировск – 26 июня

Кличев – 28 июня

Круглое – 28 июня

Осиповичи – 28 июня

Бобруйск – 29 июня

В ходе Минской наступательной операции освобожден

г.п. Белыничи – 29 июня

26 сентября 1943. 827-й день войны

Хотимский район

Освобожден в ходе Брянской наступательной операции. В освобождении участвовали 108-я (полковник П.А. Теремов) и 110-я (полковник С.М. Тарасов) стрелковые дивизии 50-й армии Брянского фронта; партизанский отряд 2-й Хотимский (командир Б М. Уткин). Потери 108-й стрелковой дивизии во время боя за местечко составили 44 человека убитыми и 129 человек ранеными.

Из оперативной сводки Советского информбюро 26.09.1943:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать успешное наступление и, продвинувшись вперед от 15 до 25 км, овладели районными центрами Смоленской области Монастырщина, Стодолище, Ершичи, районным центром Могилевской области ХОТИМСК.

28 сентября 1943. 829-й день войны

Климовичский район

В освобождении района участвовали шесть стрелковых дивизий 46-го стрелкового корпуса 50-й армии Брянского фронта, в т. ч. 238-я (генерал-майор И.Д. Красноштанов) и 369-я (генерал-майор И.В. Хазов) Карачевские стрелковые дивизии; две дивизии 10-й армии Западного фронта (командующий генерал-лейтенант В.С. Попов); партизанский отряд 45-й «За Родину» (командир В.И. Макаров).

В 4 часа утра 28 сентября 837-й и 843-й стрелковые полки 238-й дивизии освободили г. Климовичи.

В боях за освобождение Климовичского района по архивным данным погибло 135 воинов Красной армии.

Костюковичский район

В освобождении района участвовали 120-я (генерал-майор Н.К. Масленников), 283-я (полковник В.А. Коновалов), 269-я (генерал-майор А.Ф. Кубасов), 110-я (полковник С.К. Артемьев) стрелковые дивизии 3-й армии Брянского фронта; партизанская бригада 2-я Клетнянская (командир Т.М. Коротченко).

Мстиславский район

В освобождении района участвовали 344-я (полковник В.К. Страхов) стрелковая дивизия; 196-я отдельная танковая бригада (подполковник Е.Е. Духовный); 54-й гвардейский минометный полк (майор И.Е. Лавринович) 49-й армии Западного фронта.

В освобожденном Мстиславле разместился штаб 49-й армии Западного фронта, позже – штаб 2-го Белорусского фронта.

Из оперативной сводки Советского информбюро 28.09.1943:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 25 км, овладели городом МСТИСЛАВЛЬ, городом КЛИМОВИЧИ, городом КОСТЮКОВИЧИ, а также заняли более 500 других населенных пунктов.

30 сентября 1943. 831-й день войны

Кричевский район

В освобождении района участвовали 212-я, 385-я, 369-я Карачевская (генерал-майор И.В. Хазов) стрелковые дивизии 46-го стрелкового корпуса 50-й армии Брянского фронта; части 10-й армии Западного фронта; 13-я партизанская бригада (командир С.А. Мазур).

В этот день по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего, в котором указывалось, что в боях за освобождение г. Кричева особенно отличились 212-я стрелковая дивизия полковника Мальцева, 385-я стрелковая дивизия полковника Супрунова и 572-й пушечно-артиллерийского полк полковника Савина. В ознаменование достигнутых успехов им было присвоено наименование «Кричевских».

Кричев стал первым белорусским городом, почетное наименование которого было присвоено частям и соединениям Красной армии.

Из оперативной сводки Советского информбюро 30.09.1943:

В течение 30 сентября на МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать успешное наступление, продвинулись вперед от 12 до 20 км и, форсировав реку Сож, с боем овладели городом и железнодорожным узлом КРИЧЕВ, а также заняли более 170 других населенных пунктов.

1 октября 1943. 832-й день войны

Краснопольский район

В освобождении района участвовали 269-я (генерал-майор А.Ф. Кубасов), 283-я (полковник В.А. Коновалов) и 362-я (генерал-майор В.Н. Долматов) стрелковые дивизии 3-й армии Брянского фронта; партизанская бригада 47-я «Победа» (командир Ф.П. Липкин).

Чериковский район

В освобождении района участвовали 413-я (полковник И.С. Хохлов) и подразделения 324-й (полковник И.К. Казак) стрелковых дивизий 50-й армии Брянского фронта; партизанские отряды 720-й (командир П.В. Жмуровский), 15-й (командир И.Н. Волчков), части партизанских соединений «Тринадцать» (командир С.В. Гришин).

Из оперативной сводки Советского информбюро 01.10.1943:

В течение 1 октября на МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая развивать наступление, продвинулись вперед от 10 до 20 км и, форсировав реку Сож, овладели городом ЧЕРИКОВ, а также заняли более 340 других населенных пунктов, среди которых районный центр Могилевской области КРАСНОПОЛЬЕ.

2 октября 1943. 833-й день войны

Дрибинский район

В освобождении района участвовали 277-я Рославльская (генерал-майор С.Т. Гладышев), 344-я Рославльская (полковник В.К. Страхов), 352-я (генерал-майор Н.М. Стриженко) стрелковые дивизии 49-й и 70-я (полковник М.М. Колесников) стрелковая дивизия 33-й армий Западного фронта (западная часть района освобождена в июне 1944 г.).

Из оперативной сводки Советского информбюро 02.10.1943:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись вперед от 10 до 12 км и заняли свыше 270 населенных пунктов, в том числе районный центр Могилевской области ДРИБИН.

25 ноября 1943. 887-й день войны

Пропойский район (с 23.05.1945 Славгородский район)

Город и район были освобождены от оккупантов в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции. В освобождении участвовали 362-я (генерал-майор В.М. Долматов), 186-я (генерал-майор Г.В. Ревуненков), 413-я (полковник И.С. Хохлов), 269-я (полковник А.Ф. Кубасов) стрелковые дивизии 3-й армии Белорусского фронта; партизанский отряд 48-й Пропойский (командир В.Л. Ширко).

За освобождение района звание Героя Советского Союза было присвоено Вячеславу Чемодурову и посмертно Петру Понамареву, уроженцам Саратовской области.

Из оперативной сводки Советского информбюро 25.11.1943:

На днях наши войска, расположенные в районе ПРОПОЙСК, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Успешно форсировав реки СОЖ и ПРОНЯ, наши войска за три дня упорных боев прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту 60 км и, продвинувшись вперед от 18 до 45 км, овладели районным центром Могилевской области городом ПРОПОЙСК.

25 июня 1944. 1100-й день войны

Чаусский район

В освобождении района участвовали 330-я стрелковая дивизия (полковник В.А. Гусев) 121-го стрелкового корпуса, 385-я стрелковая дивизия (полковник М.Ф. Супрунов) 38-го стрелкового корпуса 50-й армии 2-го Белорусского фронта; партизанский полк «Тринадцать» (командир С.В. Гришин).

Из оперативной сводки Советского информбюро 25.06.1944:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, развивая успешное наступление, овладели районным центром Могилевской области городом ЧАУСЫ, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов.

26 июня 1944. 1101-й день войны

Горецкий район

В освобождении района участвовали 329-й (подполковник В.А. Гусев) и 68-й стрелковые полки 70-й стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта; партизанский отряд 112-й Горецкий (командир В.Д. Шаров), который 26.06.1944 соединился с частями Советской Армии.

Кировский район

В освобождении района участвовали 413-я стрелковая дивизия (полковник И.В. Мулов), 95-я танковая бригада (полковник А.И. Кузнецов) 3-й армии 1-го Белорусского фронта.

Из оперативной сводки Советского информбюро 26.06.1944:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, успешно продвигаясь вперед, с боем овладели районным центром Могилевской области городом ГОРКИ, а также заняли более 450 других населенных пунктов…

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Жлобин – важным опорным пунктом обороны немцев на БОБРУЙСКОМ направлении, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов, среди которых – г. п. КИРОВСК.

Наши войска вышли к реке ДНЕПР севернее города МОГИЛЕВ.

27 июня 1944. 1102-й день войны

Глусский район

В освобождении района участвовали 96-я (генерал-майор С.М. Кузнецов), 50-я (генерал-майор А.С. Владычанский) гвардейские стрелковые дивизии 28-й армии; 19-я механизированная бригада (полковник В.В. Ершов) и 10-я гвардейская кавалерийская дивизия (полковник М.С. Поприкайло) конно-механизированой группы 1-го Белорусского фронта.

Шкловский район

В освобождении района участвовали 70-я (полковник М.М. Колесников), 222-я (полковник А.М. Юрин) стрелковые дивизии 33-й армии и часть сил штурмовой и истребительной авиадивизий 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

Из оперативной сводки Советского информбюро 27.06.1944

На МОГИЛЕВСКОМ направлении наши войска, преследуя противника, повсеместно вышли к восточному берегу реки ДНЕПР на участке ОРША, МОГИЛЕВ, БЫХОВ, освободив при этом более 300 населенных пунктов. Наши войска форсировали реку ДНЕПР севернее и южнее города МОГИЛЕВ, овладели городом ШКЛОВ, перерезали железную дорогу ОРША–МОГИЛЕВ и завязали уличные бои в городе МОГИЛЕВ.

На БОБРУЙСКОМ направлении наши войска, развивая охватывающие удары с востока и юга на БОБРУЙСК, завершили окружение группировки противника, состоящей из пяти пехотных дивизий, в районе БОБРУЙСКА и юго-восточнее города. В ходе наступательных боев наши войска овладели районными центрами Полесской области ГЛУСК и КАРПИЛОВКА, а также заняли более 600 других населенных пунктов. Наши войска перерезали железную и шоссейную дороги БОБРУЙСК–МИНСК, вплотную подошли к городу БОБРУЙСК и завязали бои на окраинах города.

28 июня 1944. 1103 день войны

Кличевский район

В освобождении района участвовали 348-я стрелковая дивизия (генерал-майор М.А. Никитин) и другие части 35-го стрелкового корпуса (генерал-майор В.Р. Жолудев) 3-й армии 1-го Белорусского фронта; партизаны Кличевской военно-оперативной группы (командир М.А. Баранов).

Осиповичский район

В ходе Бобруйской операции войсками 1-го Белорусского фронта освобожден г. Осиповичи. В освобождении района участвовали 69-я (генерал-майор И.И. Санковский), 37-я (полковник В.Л. Морозов), 15-я (генерал-майор К.Я. Гребеник) стрелковые дивизии 18-го стрелкового корпуса; 251-й отдельный танковый полк (подполковник Ф.С. Верлань), 295-й легкий самоходный артиллерийский полк (подполковник П.С. Ложкин) 65-й армии;

9-я гвардейская (генерал-майор Б.В. Блинов), часть сил 50-й (генерал-майор Ф.И. Меншиков) и 45-й (генерал-майор В.И. Лебедев) авиадивизий 6-го авиационного корпуса дальнего действия; партизаны Осиповичской военно-оперативной группы (командир В.В. Глотов).

г. Могилев

В ходе Могилевской операции войска 2-го Белорусского фронта освободили города Могилев и Быхов. 32 частям и соединениям, которые отличились при форсировании Днепра и освобождении этих городов, присвоены почетные наименования «Верхнеднепровских», 21 части и соединению, освобождавших Могилев – «Могилевских». В освобождении района участвовали 290-я стрелковая дивизия (генерал-майор И.Г. Гаспарян), 43-я гвардейская танковая бригада (полковник М.П. Лукашев), 143-я армейская пушечно-артиллерийская бригада (полковник Е.К. Тюрин) 70-го стрелкового корпуса; 64-я (генерал-майор Т.К. Шкрылев), 369-я (полковник П.С. Галайко) стрелковые дивизии 62-го стрелкового корпуса, 233-й отдельный танковый полк (полковник Л.С. Туловский), 342-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк (майор М.С. Королев); 722-й (подполковник С.И. Копылов), 1 902-й (подполковник М.С. Грдзелишвили) самоходные артиллерийские полки; часть сил 11-й инженерно-саперной бригады (полковник Г.Т. Соколов), 33-я моторизованная инженерная бригада (инженер-полковник И.М. Гуреев) 49-й армии; 238-я (генерал-майор И.Д. Красноштанов), 139-я (генерал-майор И.К. Кириллов) стрелковые дивизии 121-го стрелкового корпуса; 1 819-й самоходный артиллерийский полк (подполковник Л.Г. Мизикин), 4-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада (полковник М.П. Совлевич), 144-я армейская пушечная артиллерийская бригада (полковник К.А. Турчанинов); 50-я инженерно-саперная бригада (полковник И.А. Логинов) 50-й армии; две авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

Быховский район

В освобождении района участвовали 362-я стрелковая дивизия (генерал-майор М.А. Еншин) 19-го стрелкового корпуса (генерал-майор Д.И. Самарский) 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

Круглянский район

В освобождении района участвовали 1-й гвардейский мотоциклетный полк (майор С.И. Штольберг) 5-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта; партизаны Круглянской военно-оперативной группы (командир И.Г. Ильин).

Из оперативной сводки Советского информбюро 28.06.1944:

На МОГИЛЕВСКОМ направлении войска 2-го Белорусского фронта, форсировав реку ДНЕПР на участке протяжением в 120 км, прорвали вторую оборонительную полосу немцев, подготовленную ими по западному берегу реки, и штурмом овладели крупным областным центром Белоруссии – городом МОГИЛЕВ, а также с боями заняли районные центры Могилевской области – БЫХОВ, КРУГЛОЕ и более 450 других населенных пунктов…

В бою за город МОГИЛЕВ разгромлена 12 пехотная дивизия немцев, командир которой генерал-лейтенант Бамлер взят в плен вместе с его штабом. Взят также в плен комендант город МОГИЛЕВ генерал-майор Эрдмансдорф.

На БОБРУЙСКОМ направлении войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, овладели городом и важным железнодорожным узлом ОСИПОВИЧИ и продолжали вести бои по уничтожению группировки противника, окруженной в районе города БОБРУЙСК. В ходе наступательных боев войска фронта освободили за день более 200 населенных пунктов, среди которых г.п. КЛИЧЕВ.

29 июня 1944. 1104-й день войны

г. Бобруйск

В ходе Бобруйской операции 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта и силы Днепровской военной флотилии освободили Бобруйск. 20 частям и соединениям, отличившимся при его освобождении, присвоены почетные наименования «Бобруйских». В освобождении участвовали 108-я стрелковая дивизия (генерал-майор П.А. Теремов) 41-го стрелкового корпуса, 23-я (подполковник К.И. Бойко), 95-я (полковник А.И. Кузнецов), 108-я (подполковник В.Н. Боронюк) танковые бригады; 8-я мотострелковая бригада (подполковник П.И. Трушкин) 9-го танкового корпуса 3-й армии; 137-я (генерал-майор Ф.Н. Жабров), 399-я (генерал-майор Д.В. Казакевич) стрелковые дивизии 42-го стрелкового корпуса; 217-я (полковник М.П. Масонов), 102-я (полковник М.П. Погребняк) стрелковые дивизии 29-го стрелкового корпуса; 42-й танковой полк (подполковник С.И. Тидаман); 713-й (подполковник И.В. Васильев), 1 890-й (подполковник С.И. Балыков), 1 897-й (подполковник М.П. Рыжанов) самоходные артиллерийские полки; 13-я легкая (полковник Е.Е. Пухов), 59-я пушечная (полковник А.И. Юргелевич), 63-я гаубичная (полковник К.А. Папа) артиллерийские бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва 48-й армии; 354-я (полковник С.А. Удовин), 356-я (генерал-майор М.Р. Макаров) стрелковые дивизии; 115-я отдельная стрелковая бригада (полковник Л.М. Волков) 105-го стрелкового корпуса; 15-я (полковник К.Г. Кожанов), 16-я (полковник П.А. Лимаренко), 17-я (полковник Б.В. Шульгин) гвардейские танковые бригады; 1-я гвардейская мотострелковая бригада (генерал-майор Г.М. Филиппов) 1-го гвардейского танкового корпуса; 354-й гвардейский тяжелый (майор Р.В. Волков), 922-й (подполковник А.В. Соколов) самоходные артиллерийские полки 65-й армии; 1-я бригада речных кораблей (капитан 2-го ранга С.И. Лялько) Днепровской военной флотилии, части 8-го истребительного авиационного корпуса (генерал-лейтенант А.С. Осипенко) в составе двух авиадивизий, 6-го смешанного авиакорпуса (полковник М.Х. Борисенко) в составе двух бомбардировочных и одной истребительной авиадивизий, 3-й бомбардировочный авиакорпус (генерал-майор А.З. Коровацкий) в составе двух авиадивизий и одной гвардейской истребительной авиадивизии (полковник В.В. Сухорубов) 16-й воздушной армии, авиация дальнего действия 1-го Белорусского фронта.

Белыничский район

В освобождении района участвовали 32-я (полковник П.К. Штейгер), 42-я (полковник А.И. Слиц) стрелковые дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

Из оперативной сводки Советского информбюро 29.06.1944: