МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

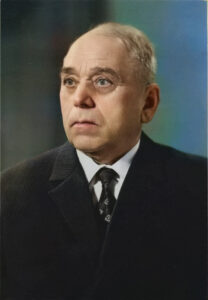

Старовойтов Иван Матвеевич

22.05.1903 – 24.05.2002, с. Горки, Чериковский уезд, Могилевская губерния, Российская империя (п. Горки, Чериковский район, Могилевская область, Республика Беларусь).

- Биография

- Воинское звание

- Награды

- Ученое, почетное звание, степень

- АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- сми

- Источники информации

Ученый в области акушерства и гинекологии. Основоположник белорусской школы акушеров-гинекологов.

В 1924 г. окончил школу в г. Чериков Калининского округа, Белорусская ССР.

Избирался секретарем профкома медицинского факультета Белорусского государственного университета (УО «Белорусский государственный университет», г. Минск, Республика Беларусь).

В 1929 г. окончил медицинский факультет Белорусского государственного университета (УО «Белорусский государственный университет», г. Минск, Республика Беларусь).

1929–1933 гг. – врач-ординатор акушерско-гинекологической клиники медицинского факультета Белорусского государственного университета (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

Работал врачом в сельской больнице в Лоевском районе Гомельской области, Белорусская ССР. Его стараниями была организована 15-коечная сельская участковая больница.

1933–1937 гг. – главный врач Дзержинской участковой (УЗ «Дзержинская центральная районная больница», г. Дзержинск, Минская область, Республика Беларусь) и Лоевской районной больницы (УЗ «Лоевская центральная районная больница», г.п. Лоев, Гомельская область, Республика Беларусь).

1937–1941 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского (Минского) медицинского института (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь), одновременно заместитель главного врача первой клинической больницы г. Минска (УЗ «1-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь).

В 1939 г. под руководством профессора М. Л. Выдрина выполнил первые научные исследования: по патоморфологии фаллопиевых труб при внематочной беременности. Дал научное обоснование метода открытого ведения пуповинного остатка и установил, что мумификация остатка пуповины наступала у большинства детей к концу 4-х суток; исследовал микрофлору у новорожденных с различными способами ведения пуповины и сделал вывод о том, что открытый способ ведения является самым простым и физиологическим; доказал бактерицидные свойства пуповины.

Зимой 1940 г. призван в ряды Красной Армии. Являлся врачом 88-го медико-санитарного батальона 17-й стрелковой дивизии.

В 1940 г. участвовал в советско-финской войне. Занимался спасением раненых солдат.

После демобилизации вернулся на работу в Белорусский (Минский) медицинский институт (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

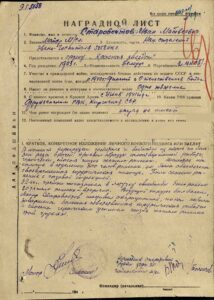

В начале Великой Отечественной войны призван на фронт. Являлся хирургом военных госпиталей.

Получил тяжелые ранения. После излечения в течение года работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Кыргызского государственного медицинского института (Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика).

6 марта 1943 г. по личной просьбе был направлен во 2-й Украинский фронт, работал хирургом, затем начальником 5058-го эвакуационного госпиталя 30-го фронтового эвакуационного пункта.

Демобилизован в августе 1945 г.

1945–1947 гг. – ассистент кафедры акушерства и гинекологии в Белорусском государственном медицинском институте (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

Создал при кафедре научный студенческий кружок.

В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию «Способ открытого ведения остатка пуповины новорожденных».

1947–1950 гг. – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института охраны материнства и детства Министерства здравоохранения БССР. Одновременно – заведующий Минским городским отделом здравоохранения (Отдел здравоохранения Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, Республика Беларусь).

1950–1958 гг. – доцент кафедры акушерства и гинекологии в Минском государственном медицинском институте (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

В 1957 г. защитил докторскую диссертацию «Трубчатый метрейринтер и его применение в акушерстве».

1958–1976 гг. – профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии в Минском государственном медицинском институте (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

Одновременно 1958–1960 гг. – заместитель директора по научной работе Минского государственного медицинского института (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

1958–1976 гг. занимал должность председателя Научного общества акушеров-гинекологов БССР.

В 1959 г. защитил докторскую диссертацию «Метрейриз в акушерской практике».

1976–1984 гг. – профессор-консультант кафедры акушерства и гинекологии Минского государственного медицинского института (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

На протяжении всего времени совмещал работу на кафедре с работой в должности заместителя главного врача первой клинической больницы (УЗ «1-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь), затем начальника лечебного отдела Министерства здравоохранения БССР, проректора по научной работе Минского государственного медицинского института (УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь).

Являлся консультантом Республиканского консультативного центра по акушерству, председателем Совета научных медицинских обществ и Ученого медицинского совета Минздрава БССР, членом президиума Ученого совета Минздрава БССР, председателем республиканских и членом всесоюзных проблемных комиссий по вопросам акушерства и гинекологии.

Являлся членом редакционных коллегий журналов «Акушерство и гинекология», «Здравоохранение Беларуси».

Избирался депутатом четырех созывов Минского городского и Минского районного советов, Лоевского районного совета.

На базе кафедры провел ряд научно-практических конференций по актуальным проблемам акушерства и гинекологии – Всесоюзная конференция «Асфиксия плода и новорожденного»(1969), республиканские: борьба с кровопотерей, «Родовый травматизм новорожденных и его последствия» (совместно с педиатрами, невропатологами и психиатрами) и др. Организатор и участник II съезда акушеров-гинекологов БССР по проблеме «Невынашивание беременности» (1973).

Принимал участие в работе международных научных съездов, конференций.

Разработал и ввел в акушерскую практику метрейринтер новой оригинальной конструкции, предложил методику метрейриза и кольпейриза для профилактики инфекционных осложнений, сохраняя физиологические сокращения матки. Новый метрейринтер позволял применять консервативные методы ведения осложненных родов. Изобретение получило широкое признание, его описание внесено в фундаментальные руководства и пособия по акушерству.

Под его руководством защищено 3 докторских и более 30 кандидатских диссертаций.

Автор более 100 научных работ, 3 монографий, 2 учебных пособий, статей для Белорусской советской энциклопедии.

Научная деятельность связана с вопросами профилактики пупочного сепсиса у новорожденных, профилактики и лечения послеродовых заболеваний. Работал над проблемой борьбы с кровопотерей при дисфункциональных расстройствах, во время беременности и родов, вопросами, связанными с переливанием крови и кровезаменителей. Изучал коагулирующие свойства крови, разрабатывал пути профилактики тромбоэмболических осложнений.

Научные исследования посвящены актуальным вопросам акушерства – перинатальной охране плода и новорожденного.

Важный раздел научных исследований – хирургическая гинекология (лечение гнойных воспалительных заболеваний женских половых органов, кишечно-половых и мочеполовых свищей).

Ряд работ посвятил проблемам лечения септических заболеваний в акушерско-гинекологической практике. Отстаивал умеренно-консервативную тактику в акушерстве без широкого радикализма, особенно при ведении патологических родов, в т.ч. при поперечном положении плода.

Изучал вопросы профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований женских половых органов; этиологию, патогенез и консервативное лечение фибромиом матки.

Важное значение имеют работы, посвященные анализу организации акушерско-гинекологической помощи женщинам, исследованию причин материнской и перинатальной смертности.

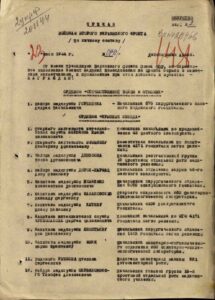

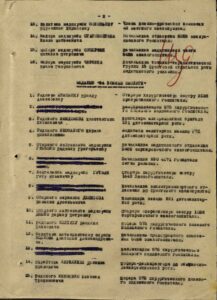

Майор медицинской службы.

- Орден Красной Звезды (09.01.1944).

- Орден Красной Звезды (23.07.1944).

- Орден Отечественной войны I степени (06.11.1985).

- Орден «Знак Почета».

- Почетные грамоты Президиума Верховного Совета БССР.

Кандидат медицинских наук (1947).

Доцент (1947).

Доктор медицинских наук (1957, 1959).

Профессор (1960).

Заслуженный деятель науки БССР (1966).

- 110 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Старовойтова (22.05.(04.06).1903, д. Горки Чериковского уезда Могилевской губернии) // Здравоохранение Беларуси: знаменательные и юбилейные даты. 2013 год / составители: Н. С. Шумин, К. А. Салычиц. – Минск, 2013. – С. 30.

- Аб нашых земляках [І. М. Старавойтаў] // Магілёўская праўда. – 1962. – 12 снежня. – С. 4 : фота.

- Герасимович, Г. И. Роль кафедры акушерства и гинекологии БГМУ в охране здоровья матери и ребенка в Республике Беларусь : И. М. Старовойтов / Г. И. Герасимович // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8, № 6. – С. 746–757 : ил.

- Иван Матвеевич Старовойтов (1903–2002) // Охрана материнства и детства. – 2002. – № 3. – С. 13–14 : ил.

- Иван Матвеевич Старовойтов : (к 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1983. – № 6. – С. 72–73 : ил.

- Можейко, Л. Ф. Историческое наследие, традиции, преемственность : к 100-летию кафедры акушерства и гинекологии УО «Белорусский государственный медицинский университет» : И. М. Старовойтов / Л. Ф. Можейко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2023. – Т. 13, № 5. – С. 431–440.

- Старовойтов И. М. : (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1963. – № 10. – С. 93 : ил.

- Старовойтов Иван Матвеевич : (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1973. – № 5. – С. 83–84.

Научные работы, книги , статьи:

- Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины : (сборник научных работ) / Министерство здравоохранения БССР, Минский медицинский институт. – Минск : [б. и.], 1973. – 383, [1] с.

- Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины : сборник научных работ / Министерство здравоохранения БССР, Минский медицинский институт. – Минск : [б. и.], 1975. – 462, [1] с.

- Беременность и роды : монография / И. М. Старовойтов. – Минск : Беларусь, 1969. – 72 с.

- Вопросы перинатальной охраны плода : (по материалам II конференции акушеров-гинекологов Белорусской СССР) / под редакцией профессора И. М. Старовойтова ; Министерство здравоохранения БССР, Научное общество акушеров-гинекологов БССР. – Минск : Министерство высшего, среднего специального и профессионального образования БССР, 1963. – 235 с.

- Вопросы профилактики и лечения септических заболеваний после родов и гинекологических операций : материалы Республиканского симпозиума акушеров-гинекологов, 17–18 июня 1965 г. / [редколлегия: И. М. Старовойтов (ответственный редактор), Н. В. Стрекалова, Н. Ф. Лызиков]. – Витебск : [б. и.], 1965. – 57 с.

- Вред аборта и предупреждение беременности / И. М. Старовойтов, В. Т. Каминская. – Минск : Беларусь, 1966. – 56 c. : ил.

- Женская консультация : руководство для врачей и студентов / [Л. С. Персианинов и др.]. – 2-е изд. исправленное и дополненное. – Минск : Госиздат БССР, 1962. – 403, [1] с.

- Материалы Всесоюзной конференции акушеров-гинекологов по проблеме «Асфиксия плода и новорожденного», 19–21 марта 1968 г. / редколлегия: И. М. Старовойтов (ответственный редактор) [и др.]. – Минск, 1968. – 323 с.

- Материалы отчетной конференции за 1964 г. / [редколлегия: Т. Е. Гнилорыбов (ответственный редактор) и др.]. – Минск : Высшая школа, 1965. – 227, [1] с.

- Метрейриз в акушерской практике : избранные главы акушерской патологии / И. М. Старовойтов. – Минск : Госиздат БССР, 1959. – 189, [2] с.

- Опыт лечения лактационных маститов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / И. М. Старовойтов . – Киев, 1964. – 14 с.

- Очерки гнойной хирургии в гинекологии и акушерстве : монография / И. М. Старовойтов. – Минск : Беларусь, 1972. – 215 с.

- Поздние токсикозы беременных : материалы республиканской научно-практической конференции (Витебск, 15–16 сентября 1976 г.) / [редколлегия: И. М. Старовойтов (ответственный редактор) и др.]. – Минск : [б. и.], 1976. – 285, [1] с.

- Пособие по акушерству для практических врачей / [составители: А. П. Николаев и др.]. – Минск : Беларусь, 1968. – 380 с.

- Практическое пособие по гинекологии / [С. Н. Давыдов и др.]. – Минск : Государственное издательство БССР, 1963. – 407, [2] c.

- Профилактика и лечение кровотечений в родах : по материалам 3-й конференции акушеров-гинекологов БССР / Научное общество акушеров-гинекологов. – Минск, 1963. – 252, [1] c.

- Профилактика и лечение невынашивания беременности : материалы ІІ съезда акушеров-гинекологов Белоруссии / [редколлегия: И. М. Cтаровойтов (главный редактор) и др.]. – Минск : Полымя, 1973. – 503 с.

- Ранние послеоперационные осложнения. Маститы : (тезисы докладов XII Объединенного пленума хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов Белорусской ССР 20–21 сентября 1974 года, г. Минск) / [редколлегия: Л. В. Авдей (ответственный редактор) и др.]. – Минск, 1974. – 289 с.

- Тезисы ІІІ съезда акушеров-гинекологов Белорусской ССР, 5–7 сентября 1979 г. / [ответственный редактор Г. И. Герасимович. – Минск : [б. и.], 1979. – 327, [1] с.

- Трубчатый метрейринтер и его применение в акушерстве : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / И. М. Старовойтов. – Минск, 1957. – 30 с.

Литература о жизни и деятельности:

- 110 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Старовойтова (22.05.(04.06).1903, д. Горки Чериковского уезда Могилевской губернии) // Здравоохранение Беларуси: знаменательные и юбилейные даты. 2013 год / сотавители: Н. С. Шумин, К. А. Салычиц. – Минск, 2013. – С. 30.

- 120 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Старовойтова. – Текст : электронный // Государственное учреждение «Республиканская научная медицинская библиотека : официальный сайт. – Минск, 1998–2025. URL: https://rsml.by/ru/ 120-лет-со-дня-рождения-ивана-матвеевича/ (дата обращения: 14.01.2025).

- Аб нашых земляках [І. М. Старавойтаў] // Магілёўская праўда. – 1962. – 12 снежня. – С. 4 : фота.

- Герасимович, Г. И. Охрана здоровья матери и ребенка в Белоруссии: роль кафедры акушерства и гинекологии БГМУ / Г. И. Герасимович // Здравоохранение (Минск). – 2014. – № 8. – С. 68–77.

- Герасимович, Г. И. Роль кафедры акушерства и гинекологии БГМУ в охране здоровья матери и ребенка в Республике Беларусь : И. М. Старовойтов / Г. И. Герасимович // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – Т. 8, № 6. – С. 746–757 : ил.

- Иван Матвеевич Старовойтов (1903–2002) // Охрана материнства и детства. – 2002. – № 3. – С. 13–14 : ил.

- Иван Матвеевич Старовойтов : (к 80-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1983. – № 6. – С. 72–73 : ил.

- Можейко, Л. Ф. Историческое наследие, традиции, преемственность : к 100-летию кафедры акушерства и гинекологии УО «Белорусский государственный медицинский университет» : И. М. Старовойтов / Л. Ф. Можейко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2023. – Т. 13, № 5. – С. 431–440.

- Можейко, Л. Ф. Историческое наследие кафедры акушерства и гинекологии БГМУ : Иван Матвеевич Старовойтов / Л. Ф. Можейко, Л. С. Гуляева // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2011. – № 6 (18). – С. 80–90.

- Наши знаменитые земляки : Старовойтов Иван Матвеевич. – Текст : электронный // Кричевский районный исполнительный комитет : сайт. – Кричев, 2007–2025. – URL: https://krichev.gov.by/region/zemlaki (дата обращения: 14.01.2025).

- Сведения об Иване Старовойтове из учетно-послужной картотеки. – Текст : электронный // POISK.RE : электронный банк документов периода Великой Отечественной войны / Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2018–2025. – URL: https://poisk.re/awards/30803398(дата обращения: 14.01.2025).

- Старавойтаў Іван Мацвеевіч // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : у 5 т. / рэдкалегія І. П. Шамякін (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск, 1981. – Т. 5 : Біяграфічны даведнік. – С. 573.

- Старавойтаў Іван Мацвеевіч : [доктар медыцынскіх навук] // Памяць : Чэрыкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: В. М. Ермакоў [і інш.]. – Мінск, 1994. – С. 627.

- Старавойтаў Іван Мацвеевіч, доктар медыцынскіх навук // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск, 2002. – Т. 15 : Следавікі – Трыо. – С. 154.

- Старавойтаў Іван Мацвеевіч, доктар медыцынскіх навук, беларускі савецкі вучоны ў галіне акушэрства і гінекалогіі, ураджэнец в. Горкі Чэракаўскага паевта Магілёўскай губерніі // Беларуская cавецкая энцыклапедыя : у 12 т. / рэдкалегія: П. У. Броўка (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск, 1974. – Т. 10 : Сошна – Фут. – С. 46.

- Старавойтаў Іван Мацвеевіч. – Тэкст : электронны // Беларусь у асобах і падзеях : анлайн-энцыклапедыя / ДУ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі». – Мінск, 2006–2025. – URL: https://bis.nlb.by/ru/documents/141787 (дата звароту: 14.01.2025).

- Старовойтов И. М. : (к 60-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1963. – № 10. – С. 93 : ил.

- Старовойтов Иван Матвеевич (22.05.1903 – 23.07.1982 гг.). – Текст : электронный // Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» : сайт. – Минск, 1921–2025. – URL: https://www.bsmu.by/personalii/starovoytov-ivan-matveevich/ (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов Иван Матвеевич (22.05.1903 – 23.07.1982 гг.). – Текст : электронный // Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» : сайт. – Минск, 1921–2025. – URL: https://www.bsmu.by/personalii/starovoytov-ivan-matveevich/?sphrase_id=17683 (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов Иван Матвеевич // Белорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. / редколлегия: И. П. Шамякин (главный редактор)

[и др.]. – Минск, 1982. – Т. 5 : Биографический справочник. – С. 599. - Старовойтов Иван Матвеевич // Змачинская, Н. Ф. Заведующие кафедрами и профессора Минского медицинского института (1921–1996) : биографический справочник / Н. Ф. Змачинская, М. В. Мальковец, А. Н. Пересада. – Минск, 1999 – С. 149–151.

- Старовойтов Иван Матвеевич // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редколлегия: О. В. Ванина (главный редактор) [и др.]. – Минск, 2020. – Т. 6 : Могилевская область : в 2 кн. Кн. 2 : Л – Я. – С. 329 : портр.

- Старовойтов Иван Матвеевич : (к 70-летию со дня рождения) // Здравоохранение Белоруссии. – 1973. – № 5. – С. 83–84.

- Старовойтов Иван Матвеевич : (к 90-летию со дня рождения) // Здравоохранение Беларуси. – 1993. – № 6. – С. 4.

- Старовойтов Иван Матвеевич, доктор медицинских наук, профессор, уроженец д. Горки Кричевского района // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. / редколлегия: Г. П. Пашков [и др.]. – Минск, 2008. – Т. 7 : Снегирь – Ящерицын. – С. 97.

- Старовойтов Иван Матвеевич. – Текст : электронный // Виртуальный музей Слонимского государственного медицинского колледжа : виртуальный музей. – Слоним, 1940–2025. – URL: https://slonimsmc.by/museum/Histori%20med/Belarus/Ludi/Starovoitov.htm (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов Иван Матвеевич. – Текст : электронный // Память народа 1941–1945 : государственная информационная система / Управление Министерства обороны Российской Федерации. – Москва, 2015–2025. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93654147(дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов Иван Матвеевич. – Текст : электронный // Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. : обобщенный банк данных / Департамент развития информационных технологий Министерства обороны России. – Москва, 2010–2025. – URL: https://podvignaroda.ru/?#id=1007404271&tab=navDetailManCard (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов Иван Матвеевич. – Текст : электронный // Ученые нашего края : виртуальная выставка / ГУК «Кричевская центральная районная библиотека». – Кричев, 2017–2025. – URL: https://www.lib-krichev.mogilev.by/2017/ychenble/Старовойтов_Иван_Матвеевич.PDF (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов, Иван Матвеевич (доктор медицинских наук ; акушерство и гинекология ; 1903–2002). – Текст : электронный // Ученые Беларуси : база данных / ГУ «Национальная библиотека Беларуси». – Минск, 2006–2025. – URL: http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-NLB-ar790422&strq=l_siz=2 (дата обращения: 14.01.2025).

- Старовойтов, И. М. : (к 60-летию со дня рождения) // Акушерство и гинекология. – 1964. – № 2. – С. 129.